CATASTRO DE LA ENSENADA EN LOS ORDEJONES (1.752)

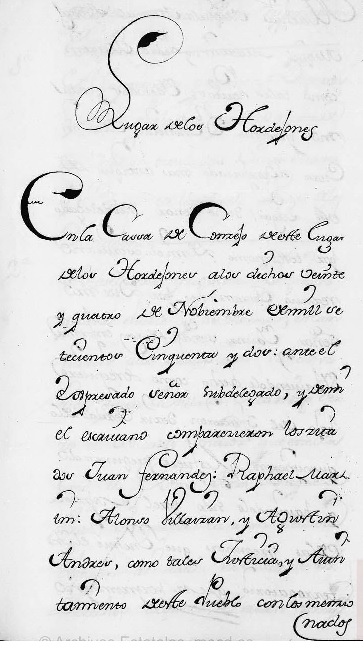

LUGAR DE LOS HORDEJONES

En la casa de Concejo de este lugar de los Hordejones a los dichos veinticuatro de noviembre de mil setecientos cincuenta y dos, ante el expresado señor subdelegado y de mi el escribano, comparecieron los citados Juan Fernández, Rafael Martín, Alonso Villaizán y Agustín Andrés como tales Justicia y Ayuntamiento de este pueblo con los mencionados Matías Miguel, Manuel Andrés, Miguel Martín y Pedro Martín como tales Peritos y de todos y cada uno presente Don Francisco Martín, Cura Beneficiado más antiguo de este lugar, dicho señor subdelegado por testimonio de mí el escribano recibió juramento por Dios nuestro señor y a una señal de cruz en forma y habiéndole hecho como se requiere bajo de él ofrecieron decir verdad de lo que supiesen y les fuere preguntado y habiéndolo sido por el expreso de las preguntas que incluye el interrogatorio que va por principio a cada de ellas respondieron lo siguiente:

1. Cómo se llama la población.

1ª A la primera pregunta dijeron que esta población que se compone de dos barrios titulados Santa María y San Juan se llama el lugar de los Ordejones.

2. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto produce.

2ª A la segunda pregunta dijeron que este pueblo y sus vecinos están sujetos a la Jurisdicción ordinaria que en la villa de Villadiego ejerce el Alcalde mayor que en ella pone el Excmo. Señor Duque de Frías, sin que por esta razón se le satisfagan a dicho su Alcalde Mayor derechos algunos y saben muy bien que los tributos reales los satisfacen en las Arcas reales de la ciudad de Burgos.

3. Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a poniente y del norte al sur, y cuánto de circunferencia, por horas, y leguas, qué linderos o confrontaciones; y qué figura tiene, poniéndola al margen.

3ª A la tercera pregunta dijeron que este lugar y sus dos barrios pueden ocupar de terreno desde el cierzo al ábrego un cuarto de legua y desde el solano al regañón poco más de una legua y todo en circunferencia como dos leguas y media para cuya transitación hacen juicio son necesarias cuatro horas atendiendo a que parte del término se compone de cuestas y peñas. Son sus confrontaciones por cierzo con lugar de San Martín y Foncaliente, por regañón con el de los lugares de Villa Martín, Fonteodra y Umada, por ábrego con el de Congosto y Rioparaíso y por el solano con el de Villanueva y los Barrios cuya figura es la del margen. (no aparece dicha figura en el documento microfilmado)

4. Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, distinguiendo si son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, montes, y demás que pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan más de una cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que necesitan de un año de intermedio de descanso.

4ª A la cuarta pregunta dijeron que el término de este pueblo comprende tierras de regadío y secano para grano y no para hortaliza, prados, pastos, aun que cortar, y un pedazo de matorral de leña corta de robles, eras para trillar mieses y no montes ni bosques, ninguna tierra produce dos frutos al año ni aún uno y así las tierras de regadío son de tres calidades: la primera produce anualmente, la segunda da dos frutos en dos años y descansa el tercero y la tercera da un fruto al año y descansa otro. Las tierras de primera calidad de secano producen tres años continuos y descansan el cuarto, las de segunda y tercera, un año sí y otro no, los prados producen anualmente.

5. De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan declarado, si de buena, mediana e inferior.

5ª A la quinta pregunta dijeron que las especies de tierras referidas las entienden por buenas, medianas e inferiores, esto es, de primera, segunda y tercera calidad, los prados mediante que se miden por lo mismo que producen los entienden por de única calidad.

6. Si hay alguno plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, moreras, olivos, higueras, almendros, viñedos, etc.

7. En cuáles de las tierras están plantados los árboles que declararen.

8. En qué conformidad están hechos los plantíos, si extendidos en toda la tierra o a las márgenes, en una, dos, tres hileras, o en la forma que estuvieren.

6ª 7ª y 8ª A la sexta, séptima y octava preguntas dijeron que en este pueblo y su término no hay más plantío que el mandado hacer de orden de su Majestad (que Dios guarde), olmos, sauces y chopos y algunos árboles de estas especies plantadas en las márgenes de tierras y prados, sin orden ni disposición de fila y algunos frutales en los huertos como son perales, manzanos y ciruelos.

9. De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos fanegas, celemines, carros de hierba, qué cantidad de cada especie de granos de los que se cogen en el término se siembra en cada una.

9ª A la novena pregunta dijeron que en este pueblo para el reconocimiento de las tierras y prados que hay en su término no usan de más medida que la de por fanegas y carros de hierba sin que les sea dable decir los pasos o varas castellanas de que deba componerse cada medida de las referidas, por no ser práctica en este pueblo y hallarse las tierras en parajes donde necesitan más simiente, unas más que otras. Y en la fanega de regadío de primera calidad se acostumbra sembrar dos fanegas y media de linaza un año, otro una fanega de trigo, y otro una fanega de cebada. En la segunda calidad se siembra cuatro años con dos de hueco, en esta forma, los dos continuos uno con dos fanegas y media de linaza y otro con una fanega de trigo, huelga y se vuelven a sembrar con dos fanegas y media de linaza y otro con una fanega de centeno, huelga y de este respecto se acostumbra sembrar. La de tercera calidad un año con dos fanegas y media de linaza, descansa y el siguiente año con una fanega de centeno. La fanega de secano de primera calidad se siembra con una fanega de trigo, las de segunda y tercera calidad se siembran con una fanega de trigo un año, descansan, se vuelven a sembrar con otra fanega de centeno, descansan y de este respecto continúan, que son los únicos granos que ordinariamente se siembran en dichas tierras porque aunque tal cual vecino suele sembrar en ellas yeros o legumbres es por antojo o accidental.

10. Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de cada especie y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la medida de tierra de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y tantas de inferior; y lo propio en las demás especies que hubieren declarado.

10ª A la décima pregunta dijeron les parece que el término de este lugar podrá comprender como seis fanegas de regadío de primera calidad, ocho de segunda y nueve de tercera, veinticuatro fanegas de secano de primera calidad, doscientas cuarenta de segunda y quinientas treinta de tercera, siete fanegas de eras para trillar mieses y como trescientos diez carros de hierba.

11. Qué especies de frutos se cogen en el término.

11ª A la pregunta once dijeron que el término de este pueblo produce, trigo, cebada, centeno, avena, yeros, legumbres, lino, queso, corderos, lana, cera y miel.

12. Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con otros, produce, con una ordinaria cultura, una medida de tierra de cada especie y calidad de las que hubiere en el término, sin comprender el producto de los árboles que hubiese.

12ª A la pregunta doce dijeron que la fanega de tierra de regadío de primera calidad produce al año de lino setenta y cinco mañas, el de trigo, seis fanegas, el de cebada, siete. La de segunda calidad, los años de lino, setenta mañas, el de trigo, cinco fanegas y el de centeno, otras cinco. La de tercera calidad, el año de lino, sesenta mañas, el de centeno cinco fanegas. La de primera calidad de secano, seis fanegas de trigo, la de segunda calidad, el año de trigo, cuatro fanegas y el de centeno, otras cuatro y la de tercera calidad, el año de trigo, dos fanegas y media, el de centeno, tres. El prado que se dice de cabida de un carro de hierba que es lo mismo que produce le regulan en dieciséis reales y la fanega de eras para trillar mieses en cuatro reales y la de matorral, dos reales. Las medidas de los huertos los regulan al respecto que las tierras de regadío de primera calidad, sin incluir el fruto de los árboles.

13. Qué producto se regula darán por medida de tierra los árboles que hubiere, según la forma en que estuviese hecho el plantío, cada uno en su especie.

13ª A la pregunta trece dijeron que los olmos y demás árboles infructíferos que hay en este pueblo se suelen desmochar de cinco en cinco años y, repartido el fruto entre ellos, consideran por prudente regulación a cada uno de dichos árboles al año, a cuatro maravedís y cada uno de los fructíferos, como son perales, manzanos, ciruelos y de otra cualquiera especie a real.

14. Qué valor tienen ordinariamente un año con otro los frutos que producen las tierras del término, cada calidad de ellos.

14ª A la pregunta catorce dijeron regulan igualmente de valor un año con otra la fanega de trigo y legumbres a catorce reales, la de cebada y yeros a siete, la de centeno a nueve, la de avena a cuatro, la maña de lino con grana que es la forma que se diezma y vende a treinta maravedís, un cordero, seis reales, la libra de lana a real, la de queso a veinte maravedís, la de cera a siete reales y la de miel a real.

15. Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del término, como diezmo, primicia, tercio-diezmo u otros; y a quien pertenecen.

15ª A la pregunta quince dijeron que sobre los frutos que produce el término de este pueblo se hallan impuestos los derechos de primicias que perciben los curas beneficiados de ambos barrios y los de diezmos que también perciben. Por lo respectivo al barrio de Santa María de nueve partes que hacen, tres el Ilmo. Sr. Arzobispo de este Arzobispado de Burgos, tres el Beneficiado de su Iglesia Parroquial, una la fábrica de ella y las dos restantes la Real Hacienda y por lo que mira a los que se adeudan en el barrio de San Juan que se hacen nueve partes percibe dicho Ilmo. Sr. Arzobispo las ocho y la restante la fábrica de su Iglesia Parroquial pero con la circunstancia de que antes de partirse dichos diezmos se saca del todo de ellos ocho fanegas de trigo para el Capellán servidor de esta Iglesia y dos fanegas de pan mediado de trigo y cebada por razón de ¿? para la fábrica de ella y su barrio de San Juan.

16. A qué cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de cada especie o a qué precio suelen arrendarse un año con otro.

16ª A la pregunta dieciséis dijeron que reputados los derechos de Primicias en un quinquenio les parece podrán ascender al año por lo que mira a la Iglesia Parroquial del barrio de Santa María a dieciséis celemines de pan mediado trigo y cebada y seis reales en dinero, y por lo respectivo a las que se pagan en la Iglesia del Barrio de San Juan, podrán importar dos fanegas de pan mediado, trigo y cebada, y cuatro reales en dinero, y los de diezmos de esta Iglesia para la percepción de sus interesados, cincuenta fanegas de trigo, setenta de centeno, cuarenta de cebada, tres fanegas de avena, otras tantas de legumbres, lo mismo de yeros, cuarenta mañas de lino, cincuenta corderos, cincuenta libras de lana, setenta libras de queso, doce libras de cera y como treinta reales en dinero, y los derechos de diezmos que se satisfacen en dicha Iglesia Parroquial del Barrio de Santa María tienen formal duda podrán ascender al año para todos los interesados a treinta fanegas de trigo, otras tantas de cebada, cuarenta de centeno, fanega y media de legumbres, tres de yeros, seis de avena, noventa mañas de lino, treinta corderos, ciento veinte libras de lana, cuarenta de queso, una libra de cera, ocho de miel y en dinero por razón de tabla diezmos ¿? y otras cosas a noventa reales sin que puedan asegurar la cantidad en que dicho Ilmo. Sr. Arzobispo de Burgos suele arrendar las partes de diezmos por ser los arrendatarios de fuera del pueblo y las respectivas a los demás interesados no es costumbre arrendarse.

17. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año.

17ª A la pregunta diecisiete dijeron que de los artefactos que expresa sólo hay dos molinos harineros de una muela cada uno situados sobre el arroyo que llaman Fuentevieja, a la distancia de medio cuarto de legua, pertenecen a Matías Miguel y Ángela Cuesta, viuda, vecinos de este pueblo y porque sólo muelen menos que la tercera parte del año les regulan de producto y utilidad del dicho Matías Miguel doce fanegas de pan mediado trigo y cebada y centeno y al de la dicha Ángela Cuesta, nueve fanegas de dicho pan, en inteligencia que dichos molinos se administran por los citados sus dueños. También hay un batán con cuatro mazos, situado sobre dicho arroyo de Fuentevieja, a un cuarto de legua, pertenece al Común de este pueblo a quien le vale por razón de renta al año trescientos reales de vellón, que les paga al presente Narciso Cuesta vecino de él, a quien le regulan de utilidad cien maravedís anuales en la inteligencia que la regulación de molinos se entiende por mitad producto y utilidad.

18. Si hay algún esquilmo en el término, a quien pertenece, qué número de ganado viene al esquileo a él y que utilidad se regula da a su dueño cada año.

18ª A la pregunta dieciocho dicen que en este pueblo se saca esquilmo del ganado de lana, del de cabras, del vacuno y de yeguas destinadas a la cría y la utilidad que se regula a cada una y número que hay de cada especie es el siguiente:

Hay en el Barrio de San Juan mil cincuenta cabezas de ganado lanar y cabrío y en el de Santa María, quinientas cincuenta, regulan de utilidad a cada una dos reales de vellón al año. Hay en dicho barrio de San Juan veintidós yeguas y en el de Santa María, quince, y regulan de utilidad a cada una al año veinticuatro reales de vellón.

Hay en el citado barrio de San Juan ochenta y cuatro cabezas vacunas y en el de Santa María, setenta y dos, regulan de utilidad a cada una diez reales de vellón.

A cuyo respecto se entienden las que hubiese en aparcería, esto es la mitad para el dueño y la mitad para el aparcero.

19. Si hay colmenas en el término, cuántas y a quien pertenecen.

19ª A la pregunta diecinueve dijeron que en este pueblo y su término hay doscientos veintidós pies de colmenas, propias de Matías Miguel, ciento veinticuatro, de Juan Martínez Iglesias, diez, de Alonso Villahizán, siete, de Francisco Martínez Villahizán, ocho, de Francisco Martínez Rodríguez, ocho, de Benito González, catorce, de José Cuesta, tres, de María Villahizán, seis, de Matías Martínez, dos, de Pedro Martínez Miguel, veintiuna, de Juan Fernández, once, de Miguel Martínez, menor, seis, de Rafael Martínez, una, y la restante de Diego Cueva y regulan de utilidad a cada una al año, tres reales de vellón.

20. De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera del término, donde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño.

20ª A la pregunta veinte dijeron que su expreso no corresponde a este pueblo.

21. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de campo o alquerías.

21ª A la pregunta veintiuna dijeron que este pueblo se compone de cincuenta y seis vecinos y medio, los veinticuatro y medio moradores en el barrio de Santa María y los treinta y dos restantes en el barrio de San Juan y que no hay casas de campo ni alquerías.

22. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas arruinadas; y si es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto.

22ª A la pregunta veintidós dijeron que en este pueblo y su barrio de Santa María habrá veinte casas habitables, dos inhabitables y cuatro arruinadas y en el barrio de San Juan, treinta casas habitables, dos inhabitables y una arruinada y que tienen noticia que aunque no con nombre de Señorío se pagan anualmente por el Común de este pueblo al vizconde de Amaya, novecientos maravedís y siete fanegas y media de cebada por foro perpetuo con nombre de Humazgo por razón de estas casas.

23. Qué propios tiene el común y a que asciende su producto al año, de que se deberá pedir justificación.

23ª A la pregunta veintitrés dijeron que el Común de este pueblo no tiene más propios que diferentes heredades, prados, fraguas, eras para trillar mieses y un matorral de leña corta de roble, que todo ello constaría con expresión del memorial que ha dado a que se remiten y su producto saldrá por la consideración que queda hecha y que dan el testimonio que se le pide.

24. Si el común disfruta algún arbitrio, sisa u otra cosa, de que se deberá pedir la concesión, quedándose con copia que acompañe estas diligencias; qué cantidad produce cada uno al año, a que fin se concedió, sobre qué especies para conocer si es temporal o perpetuo y si su producto cubre o excede de su aplicación.

24ª A la pregunta veinticuatro dijeron que en este pueblo no se disfruta sisa, arbitrio, ni otra cosa fuera de las Contribuciones Reales y Provinciales correspondientes a Su Majestad (que Dios guarde).

25. Que gastos debe satisfacer el común, como salario de Justicia y regidores, fiestas de Corpus u otras; empedrado, fuentes, sirvientes, etc., de que se deberá pedir individual razón.

25ª A la pregunta veinticinco dijeron que de los propios del Común de este pueblo se satisfacen anualmente ciento treinta y dos reales que se gastan entre sus vecinos los días de Pascua y hacenderas de Concejo, ciento treinta reales que en cada barrio se gastan en la composición de fuentes, caminos, calzada y pontones, ocho fanegas de cebada que anualmente se pagan de salario al médico que asiste a los enfermos en sus enfermedades, dos fanegas de trigo del escribano que asiste a las diligencias que ocurren al Concejo, tres fanegas de trigo a la persona que toca las campanas a nublado, sesenta y dos reales a los Beneficiados de este lugar por razón de memorias, conjuros y poner Cruces, no tienen memoria de si a nombre de dicho Común se satisfacen otras cantidades, remítense al citado testimonio y memoria de propios por donde constará con más individualidad.

26. Que cargos de Justicia tiene el común, como censos, que responda u otros, su importe, por qué motivo y a quien, de que se deberá pedir puntual noticia.

26ª A la pregunta veintiséis dijeron les consta también que de los propios de este Común se satisfacen anualmente siete fanegas y media de cebada y novecientos maravedís en dinero al vizconde de Amaya, con el nombre de humazgo o a foro perpetuo, cuarenta maravedís al hospital del Rey, cerca de la ciudad de Burgos, por razón de martiniega, sesenta y seis reales del redito de un Censo redimible de dos mil doscientos reales de principal a favor del Convento de San Miguel de los Ángeles de la villa de Villadiego, cuarenta y dos reales del rédito de otro Censo redimible de mil cuatrocientos reales de principal a favor de Juana Monedero, vecina de la villa de Amaya, dieciocho reales, del rédito de otro Censo redimible de seiscientos reales de principal a favor de Manuel de Hinojal vecino del lugar de Valtierra de Riopisuerga sin que se sepa ni tengan noticia de la razón por la que se impusieron, remitense a dicho memorial de propios y testimonio por donde constará con más expresión.

27. Si está cargado de servicio ordinario y extraordinario u otros, de que igualmente se debe pedir individual razón.

27ª A la pregunta veintisiete dijeron saber que de la misma forma se satisfacen a nombre del Común de este pueblo en Arcas Reales de la Ciudad de Burgos, seiscientos cinco reales y trece maravedís por razón de cientos, por el de millones, quinientos treinta y siete reales, por el de alcabalas, ochocientos cuarenta y tres reales y veintisiete maravedís, por el de Servicio Real, ciento sesenta reales y por el de utensilios, cincuenta y dos reales.

28. Si hay algún empleo, alcabala u otras rentas enajenadas, a quién, si fue por servicio pecuniario u otro motivo, de cuánto fue y lo que produce cada uno al año, de que se deberán pedir los títulos y quedarse con copia.

28ª A la pregunta veintiocho dijeron no comprende su expreso a este pueblo.

29. Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, barcas sobre ríos, mercados, ferias, etc. hay en la población.

29ª A la pregunta veintinueve dijeron que en este pueblo hay dos tabernas de vino de acarreo, una en cada barrio, las que por ser tan poco el consumo que en ellas hay y no hay quien las sirva andan por adra entre los vecinos a quienes les resulta más pérdida que ganancia.

30. Si hay hospitales, de qué calidad, qué renta tienen y de qué se mantienen.

31. Si hay algún cambista, mercader de por mayor o quien beneficie su caudal por mano de corredor u otra persona, con lucro e interés; y qué utilidad se considera el puede resultar a cada uno al año.

30ª y 31ª A las preguntas treinta y treinta y una dijeron que sus expresos no comprenden a este pueblo.

32. Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata y seda, lienzos, especería u otras mercadurías, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros, etc. y qué ganancia se regula puede tener cada uno al año.

32ª A la pregunta treinta y dos dijeron que de los ejercicios que expresa sólo hay en este pueblo un arriero que lo es Juan Martínez, mayor, vecino de él y morador en el barrio de San Juan a quien, con seis caballerías menores y una mayor, regulan de utilidad al año, mil quinientos reales de vellón.

33. Qué ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo, con distinción, como albañiles, canteros, albéitares, herreros, sogueros, zapateros, sastres, pelaires, tejedores, sombrereros, manguiteros y guanteros, etc.; explicando en cada oficio de los que hubiere, el número que haya de maestros oficiales y aprendices, y qué utilidad le puede resultar, trabajando meramente de su oficio, al día cada uno.

33ª A la pregunta treinta y tres dijeron que de las artes que expresa sólo hay en este pueblo dos que lo son don Jacinto Fernández y Felipe Cueva, vecino y natural de él, a quienes regulan de utilidad a cada uno al año, cuatrocientos cincuenta reales de vellón por los ciento ochenta días que al menos trabajan en él al respecto de dos reales y medio en cada uno.

También hay cinco cardadores que lo son Nicolás Amo, Narciso Cuesta, Juan Manuel Iglesias, José Pérez y Juan Cueva, hijo de Anastasia Pérez, a quienes regulan de utilidad a cada uno al año, trescientos sesenta reales de vellón, al respecto de dos reales por día de los dichos ciento ochenta que al menos trabajan en él.

Así mismo hay en este pueblo cinco tejedores que lo son José Sancho, José Hernando, José Cuesta, Martín Miguel y Andrés de Pereda, y regulan de utilidad al año a cada uno de los susodichos en esta forma: a los citados Andrés de Pereda a tres reales de vellón en cada día de ciento ochenta que a lo menos trabaja al año, a José Hernando, Martín Miguel y José Sancho a dos reales de vellón en cada día de los ciento ochenta y al citado José Cuesta real y medio por día de los mismos ciento ochenta. Y tres pastores que lo son Francisco Bujedo, Pedro Lara y Baltasar García, el primero del ganado lanar y cabrío quien con un hijo mayor de dicho oficio gana al año de soldada cuarenta y cuatro fanegas de pan mediado, trigo y centeno y cien maravedís en dinero. El segundo lo es del ganado mayor y gana de soldada al año dieciocho fanegas de pan mediado trigo y centeno. Y el tercero del ganado vacuno y gana de soldada al año veintiuna fanegas de pan mediado trigo y centeno.

34. Si hay entre los artistas alguno, que teniendo caudal, haga prevención de materiales correspondientes a su propio oficio o a otros, para vender a los demás, o hiciere algún otro comercio, o entrase en arrendamientos; explicar quienes, y la utilidad que consideren le puede quedar al año a cada uno de los que hubiese.

34ª A la pregunta treinta y cuatro dijeron que su expreso no comprende a este pueblo.

35. Qué número de jornaleros habrá en el pueblo y a cómo se paga el jornal diario a cada uno.

35ª A la pregunta treinta y cinco dijeron que en este pueblo hay cuatro jornaleros que lo son Domingo Martínez, Francisco Martínez, Juan Martínez, Pedro de la Hera, a cada uno de los cuales regulan de jornal diario de ciento veinte que a lo menos trabajan cada uno al año dos reales de vellón.

36. Cuantos pobres de solemnidad habrá en la población.

37. Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones, que naveguen en la mar o ríos, su porta, o para pescar; cuántas, a quien pertenecen y que utilidad se considera da cada una a su dueño al año.

36ª y 37ª A las preguntas treinta y seis y treinta y siete dijeron que su expresión no comprende a este pueblo.

38. Cuántos clérigos hay en el pueblo.

38ª A la pregunta treinta y ocho dijeron que en este pueblo no hay más clérigos que el dicho Don Francisco Martínez, Beneficiado en el barrio de Santa María y en el de San Juan don Santiago Rodríguez,

39. Si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo, y qué número de cada uno.

40. Si el rey tiene en el término o pueblo alguna finca o renta, que no corresponda a las generales ni a las provinciales, que deben extinguirse; cuáles son, cómo se administran y cuánto producen.

39ª y 40ª A las preguntas treinta y nueve y cuarenta dijeron que sus expresos no comprenden a este pueblo.

En conformidad de órdenes de la Real Junta de Única Contribución y en especial la de tres de marzo pasado de este año fueron preguntados por el número de labradores meros que hay en el pueblo, aptos y sólitos al trabajo, cuántos mozos y cuántos criados de servicio y qué soldada ganan y cuántos hijos de familia mayores de dieciocho años y que soldada ganarían si sirviesen dijeron hay los siguientes:

Labradores

Antonio Villahizán, trabaja por sí.

Alonso Villahizán, por sí.

Alonso Martínez, por sí.

Ángela Cuesta, tiene un criado mayor para la labranza.

Agustín Andrés, por sí.

Benito González, por sí.

Domingo Villahizán, por sí.

Diego Cueva, por sí.

Eugenia Iglesias, tiene un hijo mayor para la labranza.

Francisco Martín, mayor, no trabaja, tiene dos criados mayores para las labranzas.

Francisco Martín, menor, trabaja por sí y un hijo mayor para la labranza.

Francisco Martínez, no trabaja, tiene un criado mayor para la labranza.

Francisco Villahizán, por sí.

Francisco González, por sí.

Gaspar Gonzáles, por sí.

Juan Pérez, por sí.

Juan Martínez, menor, por sí.

Juan de Villahizán, por sí.

Juan Fernández, por sí.

Juan Ruiz, por sí.

Matías Miguel, por sí. Un hijo y un criado mayores para las labranzas.

Manuel Andrés, por sí.

Matías Martínez, por sí.

Miguel Martínez, por sí y un criado mayor para la labranza.

Miguel Martínez, por sí y un hijo mayor para la labranza.

Manuel Martínez, por sí.

Manuel Iglesias, por sí.

María Herrero, tiene un hijo mayor para la labranza.

Manuela Boada, tiene un hijo mayor para la labranza.

Pedro Martínez, por sí.

Pedro Martínez Fernández, por sí

Pedro Ruiz, por sí.

Pedro Villahizán, por sí.

Pedro Cueva, por sí.

Rafael Martínez, por sí.

Santiago Cueva, por sí.

De que resulta haber en este pueblo treinta labradores aptos y sólitos que sólo trabajan en sus labranzas, seis criados y seis hijos mayores. A cada uno de dichos labradores regulan de jornal por cada día de ciento veinte, que a lo menos se trabaja al año, dos reales de vellón. A los dichos hijos mayores por razón de soldada, ciento cincuenta reales a cada uno, que es lo que pudieran ganar si sirviesen y a los dichos criados mayores no consideran el importe de soldada por ignorar a punto fijo la cantidad en que se hayan ajustado. Por esa razón se remiten a los respectivos memoriales por donde constará con toda individualidad.

Con lo que se dio fin a dicho interrogatorio y todos los concurrentes unánimes y conformes habiéndoseles leído las cuarenta preguntas que incluye, con sus respectivas respuestas, dijeron que en cuanto llevan expuesto es la verdad y lo que saben y pueden decir de propia ciencia y por prudente y ajustada regulación sin cosa en contrario para el Juramento que tienen interpuesto ante dicho Sr. Subdelegado, en que se afirmaron, ratificaron y firmaron los que supieron junto con su merced, y por los que dijeron no saber firmar, un testigo a su ruego. Y en fe de ello, yo el escribano D. Bernardo Sánchez de Cos.

Agustín Andrés, Matías Miguel, Pedro Martínez. Por testigo Félix Facundo de Santa Cruz.

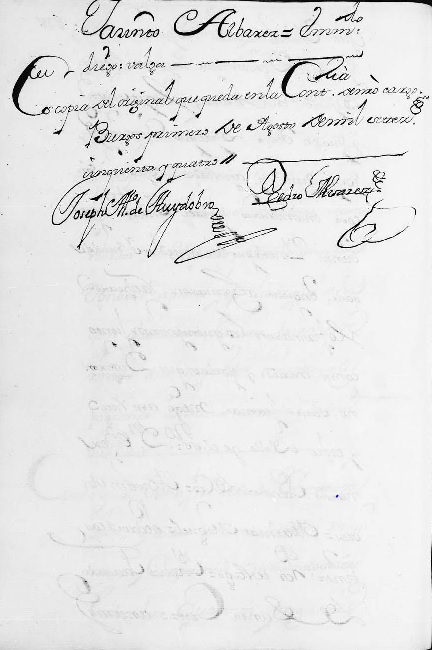

Ante mí Jacinto Álvarez,

Enmendado: diego: valga

Copia del original que queda en la Contaduría de mi cargo.

Burgos, primero de agosto de mil setecientos cincuenta y cuatro.

José Antonio de Huidobro Pedro Álvarez